Comparaciones y conexiones: Isabel Wilkerson y Buenos Aires

Una escena de la película “Origen” (título original en inglés: “Origin”), basada en la historia real de la periodista Isabel Wilkerson (disponible en Netflix), me llevó a reflexionar sobre la nefasta época de la esclavitud en nuestro territorio. Barcos hacinados de almas sufrientes, procedentes de África y de otros lugares, separadas de sus familias, viajando en condiciones inhumanas para ser encerradas en edificios precarios (también llamados barracas) ubicados en la Buenos Aires colonial. La zona de Retiro, particularmente la actual Plaza San Martín, fue un punto neurálgico importante. Se conocía un edificio ubicado en esta plaza (se dice que en su parte sur), donde los africanos recién llegados permanecían hasta ser vendidos a sus compradores. El comercio de esclavos era una actividad extendida y arraigada en la sociedad colonial, por lo que la presencia de barracas, aunque a veces informales, se daba en distintos puntos estratégicos de la ciudad para la distribución de las personas esclavizadas, tanto en la propia Buenos Aires como para su traslado hacia otras regiones como Córdoba, el Alto Perú, Chile, etc.

A raíz de esta reflexión sobre la historia de la esclavitud en Buenos Aires, esta película me impulsó a leer el libro “Casta, el origen de lo que nos divide” de la autora Isabel Wilkerson. Este libro explora cómo un sistema de castas no reconocido opera en Estados Unidos, de manera similar a los sistemas de castas de la India y la Alemania nazi. Su lectura me condujo a un plano más profundo, por momentos oscuro e inexplicable, pero absolutamente real. Esto puede hacernos pensar que el hombre es malo por naturaleza, idea que sostuvieron diversos pensadores a lo largo de la historia; o quizás podemos considerar otra perspectiva que contrasta, como la de Jean-Jacques Rousseau, quien sostenía que el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad la que lo corrompe.

Volviendo a la obra de Wilkerson, releyendo los capítulos 8 y 9 del libro, la palabra "deshumanizar" se grabó en mi mente. Si bien la autora la repite constantemente a lo largo del libro, en estos capítulos adquiere un significado muy marcado. Para comprender mejor este concepto, esto me llevó a visitar, nuevamente y con una mirada aguda, ciertos espacios de Buenos Aires que reflejaban esta palabra, tales como el Centro Ana Frank (https://centroanafrank.com.ar/) y el Museo del Holocausto (https://museodelholocausto.org.ar/). Sus palabras resonaron profundamente en mí, permitiéndome entender que la deshumanización es privar a alguien de sus cualidades humanas, tratándolo como menos que una persona. Implica negar su individualidad, dignidad y empatía, viéndolo como un objeto o entidad abstracta. Este espantoso proceso justifica la discriminación y la violencia.

En el Centro Ana Frank se puede observar una fotografía de la mencionada reunión en el capítulo 8 de un comité de burócratas nazis en donde se dieron los primeros pasos de esta deshumanización. El capítulo 9 se centra en el concepto de deshumanización como uno de los pilares fundamentales del sistema de castas. Wilkerson explora cómo la casta dominante priva sistemáticamente a la casta subordinada de su humanidad para justificar y mantener la jerarquía. Angustiosamente, este sistema se ha utilizado y se utiliza en todo el mundo. De manera similar, en nuestro país podemos mencionar la época de la dictadura cívico-militar y tantos otros momentos de nuestra historia. https://www.babsguia.com/ver-noticia.php?nid=205

Continuando con la palabra “deshumanizar”, se me ha quedado grabada en la retina una escena de la película sobre los dalits, también conocidos como "intocables". Son socialmente encasillados en la casta más baja y discriminada de la India. Entre otras labores, deben sumergirse en las letrinas comunitarias para su limpieza, protegidos únicamente por un aceite esparcido por sus cuerpos; Dios es su única protección.

Al comienzo de la película y del libro, la autora menciona una fotografía del año 1936. Paralelamente, esta situación me llevó a pensar en nuestra Buenos Aires y la época de la Segunda Guerra Mundial. Para algunos, Argentina se mantuvo neutral; para otros, no fue así. Sin embargo, existe una fotografía tomada en el Luna Park con fecha del 10 de abril de 1938, con aproximadamente 20.000 asistentes, que fue el evento nazi más grande realizado fuera de Alemania. En julio de 1938, el Canciller argentino José María Cantilo firmó la “Circular 11”, un documento secreto que se envió a los consulados argentinos en el mundo, en el que se ordenaba negar la visa a los judíos que intentaban salvarse de la persecución nazi. La circular fue derogada en el año 2005.

Retomando el tema de la población afroargentina, y más precisamente en Buenos Aires, se puede decir que la población afrodescendiente ha tenido una presencia significativa en Buenos Aires desde la época colonial, llegando a representar un porcentaje importante de la población.

El barrio de Montserrat, históricamente conocido como "del Tambor" o "del Mondongo", fue un centro de la comunidad afrodescendiente en Buenos Aires durante la época colonial y post-independencia. El nombre "del Tambor" aludía a sus celebraciones musicales, mientras que "del Mondongo" podría referirse a su gastronomía, a una etnia africana o tener una connotación despectiva. Montserrat albergó importantes "naciones" o "candombes", espacios de organización y preservación cultural. Aunque la fuerte presencia africana disminuyó con el tiempo, el barrio guarda la memoria de su legado e historia en la formación de la identidad porteña.

A pesar de su contribución a la historia y la cultura de la ciudad, la población afrodescendiente ha sido históricamente invisibilizada en los relatos oficiales. Factores como la trata de esclavos, las guerras, las epidemias y el mestizaje contribuyeron a una disminución numérica relativa a lo largo del siglo XIX. Además, la construcción de una identidad nacional predominantemente europea influyó en la marginación de la herencia africana.

Hoy en día, la comunidad afrodescendiente en Buenos Aires está activa en la recuperación de su historia y la lucha contra la discriminación. Existen organizaciones y movimientos que buscan visibilizar su presencia, promover su cultura y reivindicar sus derechos. El candombe, por ejemplo, una expresión cultural afroargentina así como afrouruguaya, ha sido reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Según el Censo Nacional de 2022, unas 302.936 personas se reconocieron como afrodescendientes en Argentina, concentrándose más de la mitad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Esto representa un aumento en comparación con el censo de 2010, lo que podría indicar una mayor conciencia y reconocimiento de la identidad afrodescendiente.

Babs

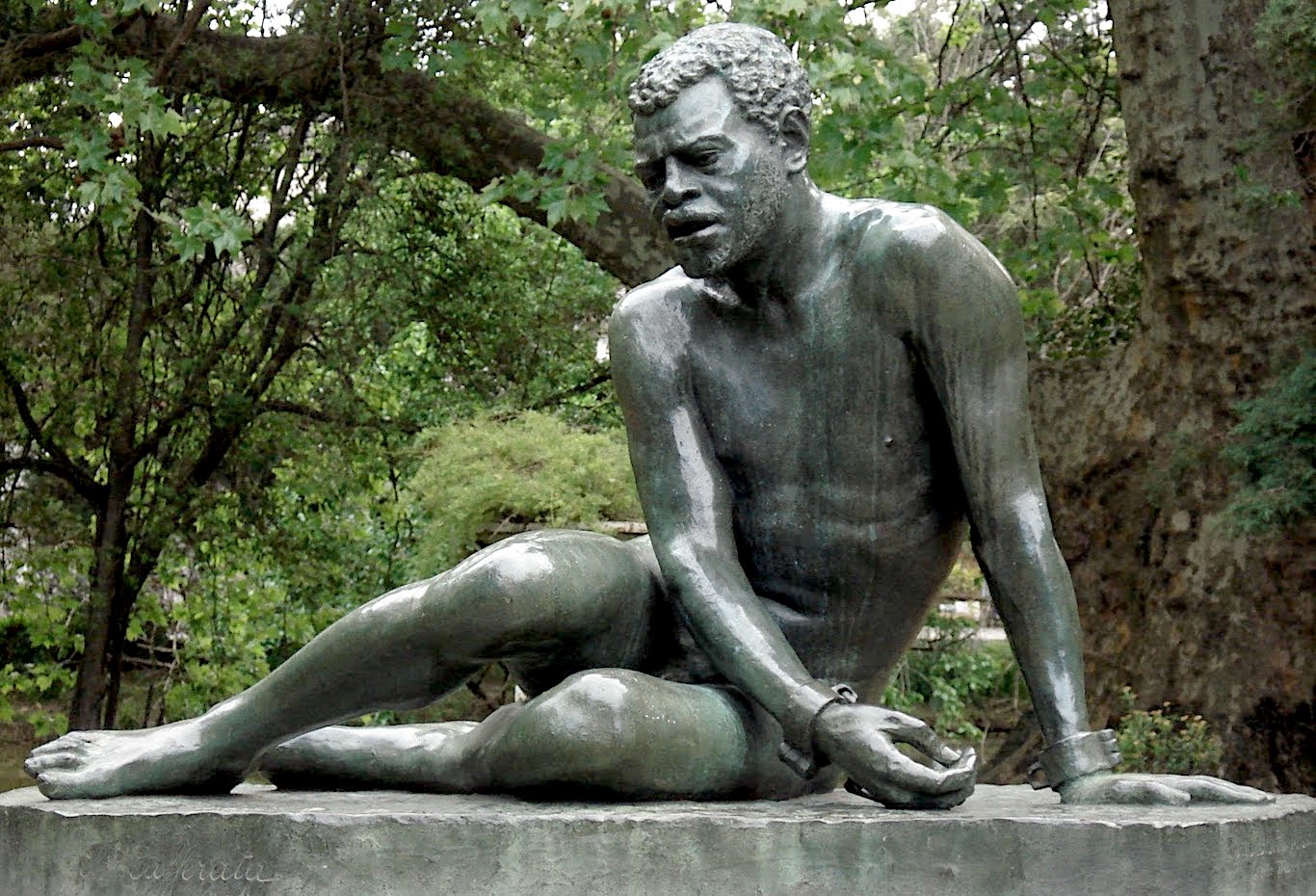

Fotografía: La esclavitud, una escultura realizada por el artista Francisco Cafferata en 1881. Ubicada en el Patio de las Esculturas, en la plaza Sicilia, a pocos metros del Jardín Japonés, en los Bosques de Palermo. Ciudad de Buenos Aires.

NUEVO EN BABSGUIA